更新日:2016年12月1日

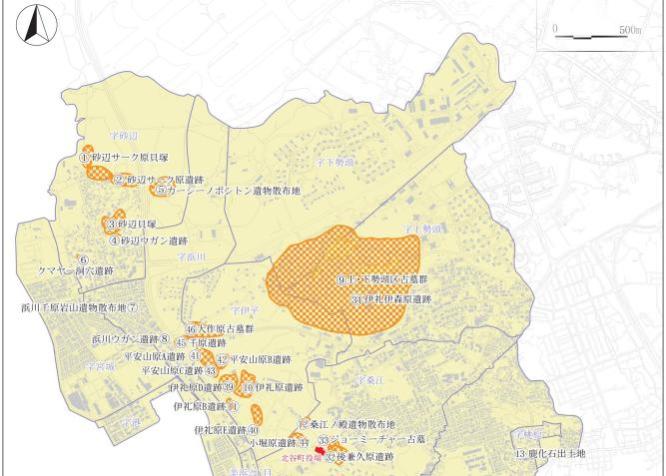

北谷町域の遺跡分布図

3.砂辺貝塚(北谷町字砂辺村内原147、502~505番地)

砂辺集落の東側に標高約38メートルの台形状の丘陵がある。丘陵上部は平坦部をなし、その平面観の形状は略南北に延びる洋梨型をしている。

戦後、米軍の採石により北東側と東側が削平され旧地形を止めていないが、その際に土器が採集され、遺跡の発見の発端となっている。1959年当時では「湮滅に近い程壊されている。」と記録され考えられていた。

しかし、1986から88年までの北谷町教育委員会の試掘調査の結果、中央部から西側にかけて包含層が残存していることが分かった。特に西側縁辺部には2×2メートルの方形状に配石した住居址が確認された。さらに、砂辺集落と接する西側斜面には、前期4・5期の包含層の堆積がみられ、また、その上層には喜名焼の甕や牛骨の出土する石敷遺構が検出された。これは伝承による加志原の上り道、あるいは拝所(伊平屋森)に通ずる道に相当するものと考えられる。

この丘陵部の平坦地からは、古い荻堂式土器から、大山式土器、カヤウチバンタ式土器、新しくは宇佐浜式土器のころまでの各型式の土器が出土した。