○北谷町親子関係形成支援事業実施要綱

令和6年10月28日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業として実施する北谷町親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間団体等に委託することができるものとする。

(支援対象者)

第3条 事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、町内に居住し、親子の関係性や児童との関わり方等に不安を抱えている家庭で、次のいずれかの事由に該当する者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者

(3) 乳幼児健康診査及び乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校等関係機関からの情報提供等により当該支援を必要と認める児童及びその保護者

(4) その他町長が事業による支援が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、親子の関係性や発達に応じた児童との関わり方等の知識や方法を身につけるため、支援対象者に対し次に掲げる内容を考慮した健全な親子関係の形成に向けた支援(以下「親子関係形成支援プログラム」という。)を実施するものとする。

(1) 児童の行動の理解と要因の把握及び対応

(2) 児童の発達・成長に応じた関係性や関わり方

(3) 参加者同士によるピアサポート

(4) セルフケアや児童への関わり方の振り返り

2 親子関係形成支援プログラムは、次に掲げるものとする。

(1) 講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレント・トレーニングの実施

(2) 同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場の提供

3 前項の親子関係形成支援プログラムの実施は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 定員は10名程度とし、原則としてグループで実施すること。

(2) 最低4回以上の連続した講座として実施すること。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(利用申請及び決定等)

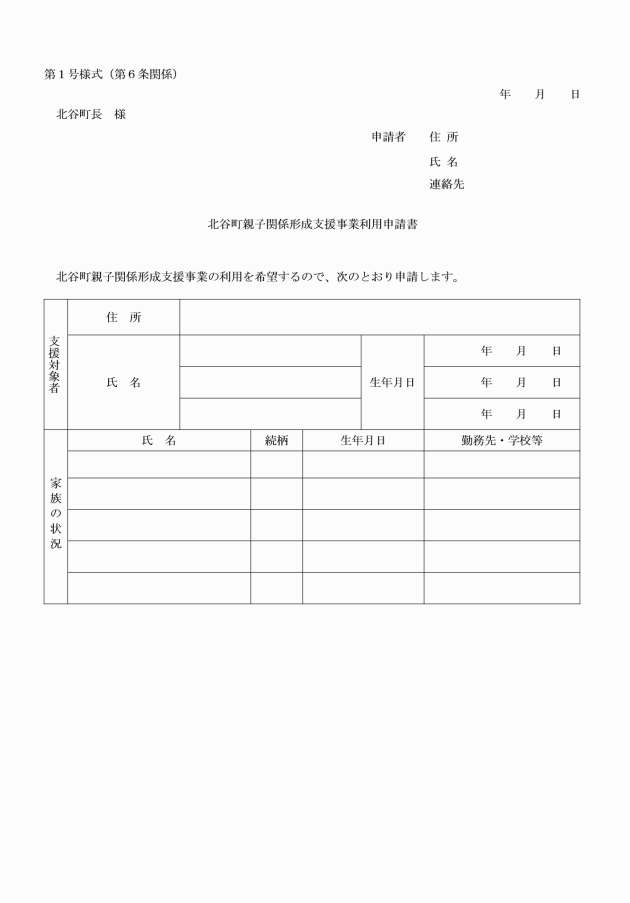

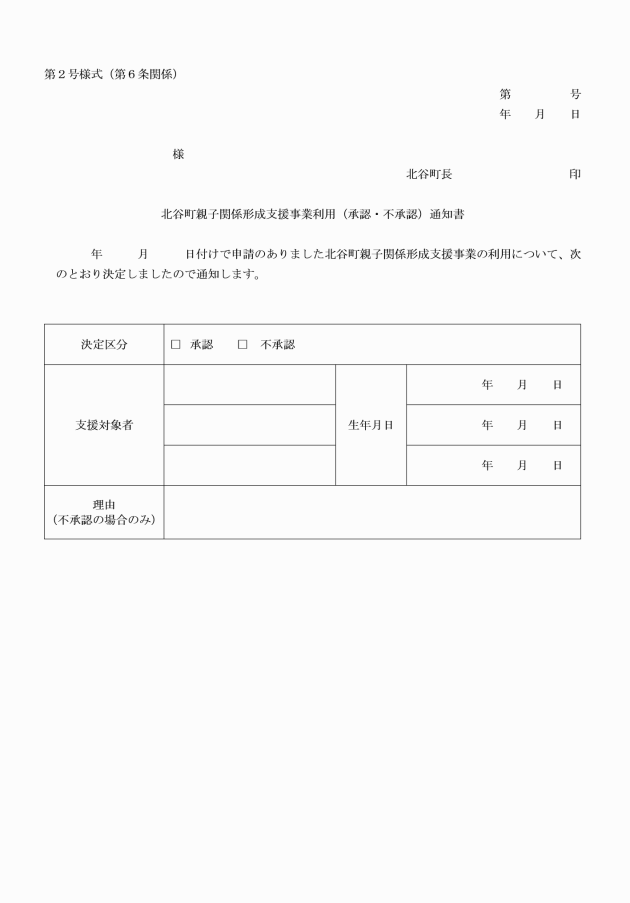

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北谷町親子関係形成支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用勧奨及び措置)

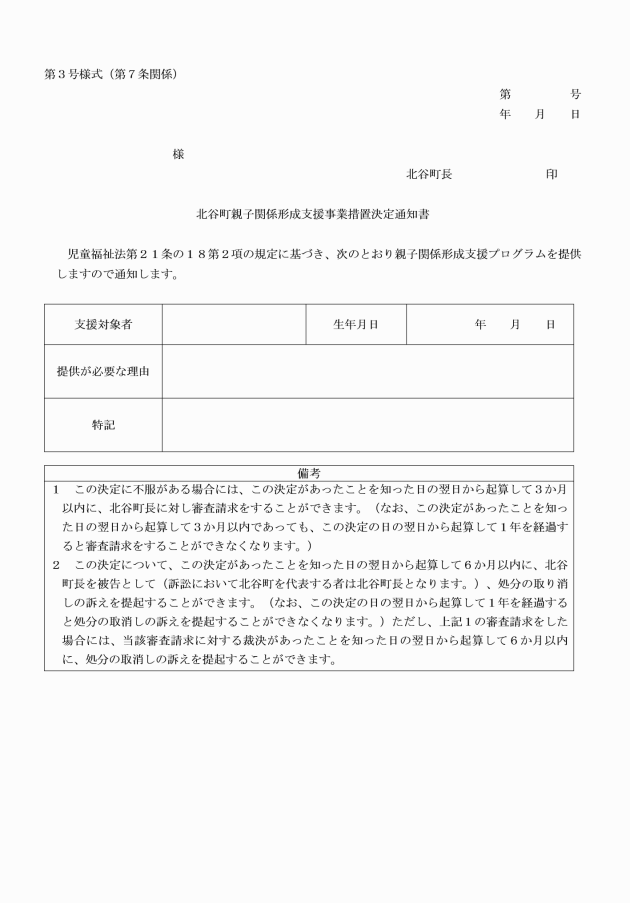

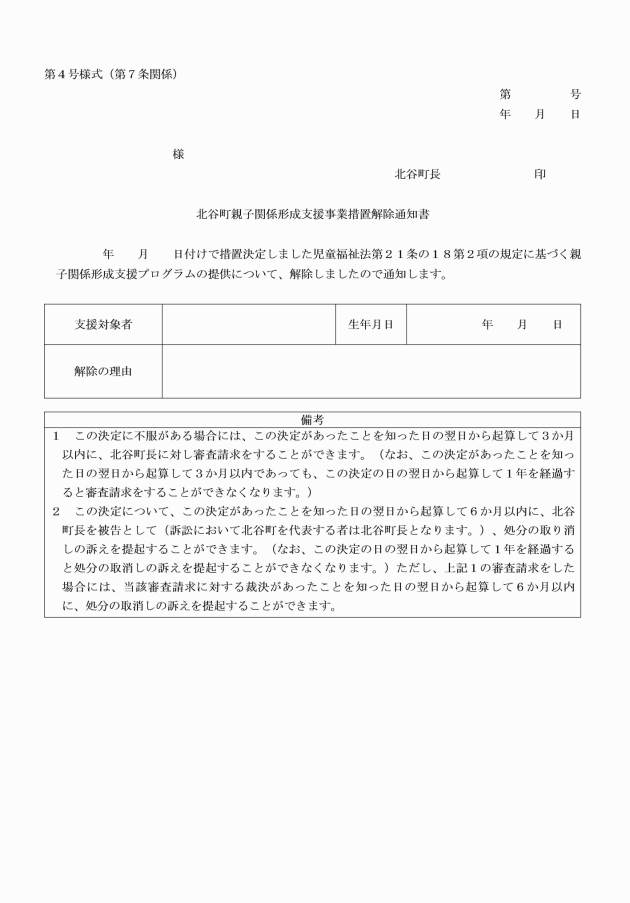

第7条 町長は、支援対象者に対し、法第21条の18第1項の規定により、必要な事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援するものとする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。